시집살이하면 호랑이 담배 먹던 시절 얘기처럼 느껴진다.

한 맺힌 사촌 누님의 시집살이는 이렇게 시작된다.

옛날 양반들 혼사는 맞선도 보지 않고 설령 본다 해도 의례적인 것이었다. 부모들끼리 미리 정해놓고 성사되었다. 누님은 부안에 있는 고씨(高氏) 집안으로 시집을 가게 되었다. 장성에서 부안 노정메까지 꼬박 가마 안에서 하루를 보냈다고 한다. 가도 가도 끝없이 하늘만 보이고 깊은 산속, 나무만 보이는 길을 갔다고 한다. 험한 두메 산골이였다. 두메산골이라 먹을 것은 주식이 감자와 보리였고, 쌀은 구경하기 힘들었다. 빈농이라 주식이 보리밥이였다.

보리밥 먹던 시절 보리밥 짓기는 참으로 힘들었다. 보리를 한 번 삶고 나서 다시 밥을 짓는다. 장작불이나 솔개비로 불을 지펴서 짓는다. 솥뚜껑으로 밥물이 끓어오는 정도를 봐서 뜸을 잘 들여야 한다. 보리밥은 너무 질어도 안 되고 고슬고슬해야 하니 밥 짓는 일이 쉬운 일이 아니었다. 게다가 어른들 드린다고 쌀 한 줌을 위에다 얹히고 밥을 지어야 했다. 만약 쌀이 보리와 섞이게 되면 날벼락이 떨어지고 호되게 시집살이가 시작된다.

청나라 학자 장영(張英)은 반유십이합설(盤有十二合設)에서 “조선 사람들은 밥 짓기를 잘한다. 밥알에 윤기가 있고 부드러우며 향긋하고 기름지게 짓는다”고 했다. 실제 잘 지은 흰 쌀밥은 색이 하얗고 윤기가 흐르고 거의 무미에 가깝지만 은은한 단맛과 향기를 느끼며 매끄러워서 씹었을 때 찰기가 있고 탄력이 있어 침이 꿀꺽 넘어간다.

쌀밥은 쌀이 50%, 밥 짓기 기술이 50%이다. 가난했던 시절 우리 조상들은 흰쌀밥에 쇠고기국 한 그릇이 소원이었다. 우리 민족에게 흰쌀밥은 꿈이자 행복이었다. 보리밥도 먹기 힘들고 하루 세 끼 식사도 힘들었던 시절 “진지 잡수셨능기요?”가 인사말이 될 정도로 어려웠다.

쇠고기 국에 대한 집착도 내력이 있다. 숙종실록은 “소돌림 병이 돌았는데도 소 잡기를 그치지 않는다. 우리 풍속이 쇠고기를 가장 좋아했으며, 먹지 못하면 살 수 없는 것처럼 여겼다.”

쇠고기 국물에 흰 쌀밥 그것은 먹는 음식의 최고였다. 지금은 흔해 빠져 그걸 먹는 걸로 행복을 느끼지 못한다.

사촌 누님은 이런 흰쌀밥은 고사하고 보리밥만 먹었다. 그나마 보리밥 짓는 것도 실패하여 시집살이에 시달렸다. 어느 날, 견디다 못해 밤새 육십 리 길을 걸어 장성 친정집까지 도망쳤다. 꼬장꼬장하고 유교 사상에 배인 백부(伯父)님은 집 대문에 들어서지도 못 하게 하고 돌려보냈다. “시집갔으면 시댁 귀신이 되어야지 왜 왔느냐”고 쫓아냈다. 이웃 친척이 밥 한 끼 주어서 먹고 나서 다시는 친정에 오지 않기로 결심하고 돌아왔다.

시집살이는 계속되었다. 여름 춘곤기(春困期) 때, 아이를 출산했는데 먹을 것이 없어 젖이 나오지 않아 영양실조에다 이질 설사까지 겹쳐 아이가 죽고 말았다. 지독한 시아버지는 애를 죽였다고 골방에 죽은 아이와 함께 집어넣고 밖에서 못질을 하고 군불까지 피어 하루를 감금했다고 한다. 될 대로 되라고 죽기로 작정했는데 매형이 부모한테 사정하여 풀려날 수 있었다고 한다. 지금 생각하면 있을 수 없는 끔찍한 일이다.

이를 악물고 그때 시집살이를 이겨냈다. 악착같이 일해 논밭을 일구고 목화도 심고, 뽕나무도 심어 누에치기로 돈을 벌어 가난을 탈출했다. 아침 일찍부터 물을 길어 밥 짓고, 소죽 쓰고, 밭일하고, 길쌈 매며 되풀이되는 고된 일이었다. 불평하지 않고 오직 남편과 자식만을 위해 살아왔다.

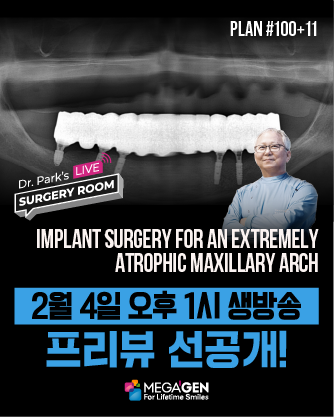

나는 사촌 누님의 이런 얘기를 오래전에 들었다. 지금도 생생하다. 어찌나 고생했는지 허리는 망가지고 휘어져 이는 다 빠져서 나한테 오셨다. “동생, 내 이 좀 해주소.” 하고 오셨다.

의치 만드는 동안 우리 집에서 며칠 계시는 동안 살아온 얘기를 아무 원망이나 후회 없이 나에게 들려주었다. 그래서 붙들고 나도 울고 누님도 울었다. 지금은 그곳이 변산반도 가는 관광도로가 뚫리고 발전되어 부농을 이루고 있다.

사촌 누님의 삶은 우리 옛 여인들의 한 맺힌 삶이었다. 가정을 이루는 기둥이었고, 나라를 일으킨 원동력이었다. 그분들의 은혜를 깊이 새겨야 한다.

변영남 전 협회사 편찬위원장

변영남 전 협회사 편찬위원장

- 《한겨레문학》 등단

- 대한치과의사문인회 회원

- 동대문문인회 회원

- 전 치협 공보이사·치의신보 편집인

- 전 대한치과의사협회사 편찬위원장

- 전 대한치과의사학회 회장